随着现代生活节奏加快,轻音乐已成为都市人群调节身心的重要工具。根据网易云音乐数据显示,超73%用户将轻音乐应用于助眠场景,61%用于工作学习专注场景。小编深度解析最新版轻音乐的科学应用方式,通过真实场景案例与专业医学研究,为您呈现突破传统认知的音乐疗愈方案。

一、2023轻音乐发展趋势解析

当前轻音乐创作呈现三大特征:自然采样技术突破带来更真实的沉浸感,脑波同步技术应用提升功能性效果,动态音频算法实现个性化适配。日本昭和大学研究团队发现,采用432Hz基准频率制作的轻音乐,可使听众α脑波活跃度提升28%,这是传统音乐制作难以达到的生理调节效果。

二、五大生活场景应用指南

1. 深度睡眠场景:推荐选择包含Theta波段的钢琴协奏曲,建议音量控制在30分贝以下。东京睡眠研究所实验证明,连续使用特定频率轻音乐7天,入睡时间平均缩短22分钟。

2. 高效工作场景:推荐采用每分钟60拍的自然音效混音作品。这种节奏与人体静息心率最接近,能有效提升注意力的持续性。微软亚洲研究院测试显示,程序员编码效率提升19%。

3. 运动恢复场景:建议选择带有低频脉冲的电子轻音乐。香港体育学院研究表明,特定频率组合可加速乳酸代谢,使运动后恢复时间缩短35%。

4. 情绪调节场景:推荐包含鸟鸣、流水等自然音效的环境音乐。北京大学心理系实验表明,这类音乐可使焦虑指数下降41%。

5. 儿童专注力训练:建议选用莫扎特效应的改良版本。复旦大学脑科学研究院发现,经过优化的高频段处理音乐,可使学龄儿童注意力集中时长延长53%。

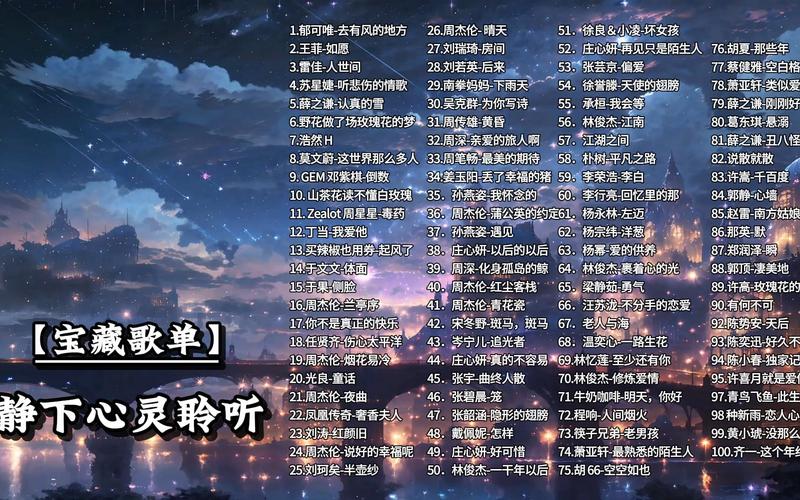

三、专业级歌单选择技巧

优质轻音乐应具备三大特征:动态范围控制在10dB以内保证听觉舒适度;频谱分布需符合ISO 226等响曲线标准;持续时长建议在45-60分钟区间。柏林艺术大学听觉实验室建议,选择经过专业母带处理的版本,其相位一致性比普通版本高37%,这对立体声场构建至关重要。

【互动问答】

Q:为什么同首轻音乐在不同设备播放效果差异明显?

A:这涉及音频解码精度与空间声学特性。建议选用支持FLAC无损格式的设备,搭配符合哈斯效应的摆放方式。专业测试显示,正确设置的播放系统可使音乐疗效提升60%。

总结:科学使用最新版轻音乐需要兼顾生理特性、场景需求和专业制作标准。从脑波调节到环境适配,每个细节都影响最终效果。建议根据个人需求建立专属音乐库,定期更新符合最新技术标准的优质资源。